|

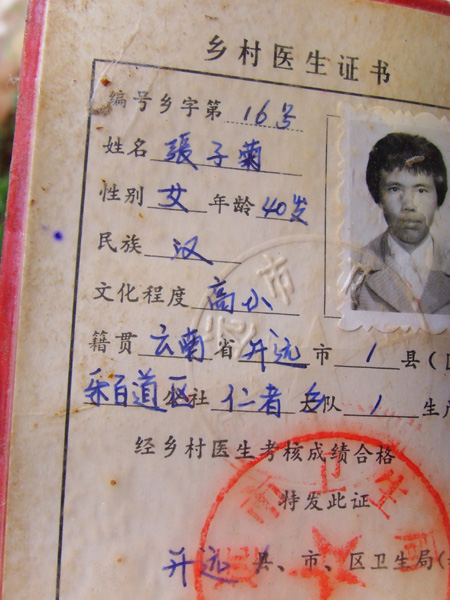

赤腳醫生張子菊

2010-11-25 09:52:51 來源:中國日報云南記者站

醫者張子菊 在仁者村委會轄區內,張子菊是唯一一個還在行醫的赤腳醫生。今年65歲的她,已經從醫41年。赤腳醫生制度,曾被世界衛生組織和世界銀行譽為“以最少的投入獲得了最大的健康收益”的“中國模式”。 張子菊一生的從醫經歷,是中國赤腳醫生的一個縮影。從“白干”到可以賺取微薄的收入,再到開一個小診所,她用了整整20年時間。另一方面,從“農村合作醫療社”到“新型合作醫療社”,中國花了33年的時間來探索。 昔日的中國,今日的中國,張子菊是過來人。 對抗時間 張子菊感到了時間的殘忍一面。 屋里的三個病人,都是七老八十的人,一個中風癱瘓了,一個肚子疼,一個發高燒。才九點多,點滴就到了該換的時候。她對病人說,你應該在七點就來,這樣,就能在中午回家吃飯了。她來回穿梭于病人之中,問詢、配藥、換針,拿體溫器。 整個診所,就她一個人,一個病人會被另一個病人的到來打斷。 診所有并列的三間,一間擺了病床,在左邊。中間的供病人初診,也是醫生配藥的地方。右邊的一間,是藥房。 這里更像一個家庭的前庭,后院,確實是張子菊吃飯睡覺的地方。院子里擺滿了剛剛收獲的農作物,他的老伴,真在切割豬食紅薯藤。 她感嘆,屋里那些人,曾經,她們是多么年輕的人啊。插秧、跳舞、唱歌,活力四射,如今,她們只能躺在病床上,被人救治、照顧。總有一些人,成了她一輩子的病人。 她也有欣慰的時光。她接生過的一個孩子,今年考上了一所不錯的大學。 她依然記得,1975年,她在彌勒朋普家里的妹妹來看她,坐車到開遠,拎著木桶穿過花橋,從花木果翻鳳凰山來紅土寨,一個小姑娘,新縫的滌卡褲子被木桶磨出了毛絨。這個時候,366的生活車剛好經過,讓她上車,有人認出了這個姑娘是張醫生的妹妹。 “路上那么多行人,就讓她上了車,只是因為她是我的妹妹,這讓我第一次感覺到了尊重。” 現在走在路上,那些跟她打招呼的人,從大媽喊到奶奶。她留意到,這些人,并不是每個人都會叫的。 這也提醒著張子菊,她已經從醫41年,現在已是一個65歲的老人。盡管她手不抖,思維清晰,可是她的眼睛10年前近視了,必須要戴著眼鏡,900度一只,1000度一只。 “小時候在煤油燈下看書看多,后來又拼命學習,現在想啊,不近視,到我這個年紀,也該老花了。”從當上醫生開始,她就沒有留過長發,昔日的照片上,張子菊英姿颯颯,一幅干練清爽的樣子。 她會說,“我以前還編辮子,多好看啊。” 醫學之路 生在一個不給女生上學的年代,張子菊熬到9歲才可以上學,她記得,那是1954年,國家倡導男女平等,即便是這樣,她還是通過自己的努力,割草砍柴換得上學的費用。但她終究是女孩子,上完小學六年級,就再也不能繼續。 “好秧好地自然少不了我的份,我是多么想讀書啊,可小學一畢業,我都15歲了。”四年之后,張子菊從彌勒嫁到紅土寨。她帶來了一些頭疼粉、藿香正氣水、清涼油、十滴水……,“沒有想到,這里會那么需要這些藥品。”這是張子菊第一次感到藥品的魅力,這里遠離城市,附近又沒有集市,老百姓也不懂什么醫學,但這還不是張子菊走上醫學道路的原因。 1967年,她的第一個孩子出世,發高燒到40°,她能去最近的地方就是駐扎在紅土寨邊的“366部隊”,這里也是附近老百姓可以看病的地方,但部隊醫療人員配置有限,根本就看不過來那么多的人,經常都是滿山都是看病的老百姓,排隊過程都讓人揪心。 她在深夜背著孩子跑到“366部隊”,看病的人軍醫早就就寢了,她只能通過警衛去叫醫生。后來孩子燒是退了,但對張子菊而言,要成了一位醫生,已經是勢在必行。但學醫,從何學起?這里連個草藥醫生都沒有,懂醫的,就只有“366部隊”。 “1969年,我們集體學習了毛主席626工作指示,毛主席提出要把醫療衛生工作的重點放到農村去,當時的農村開始組建衛生院,農村合作醫療制度也開始了。366部隊響應了毛主席號召,就近培訓我們仁者大隊和木花果大隊。他們把大隊的人找去開會,我們仁者大隊后來也積極回應,組織各個村寨的小隊派出一個人去學醫,當時的隊長點名我去。” “626工作指示”,就是1965年6月26日,毛澤東發出的“把醫療衛生工作的重點放到農村去”的指示。當時的衛生部部長錢信忠向毛澤東匯報說,中國有140多萬名衛生技術人員,高級醫務人員80%在城市,其中70%在大城市,20%在縣城,只有10%在農村,醫療經費的使用農村只占25%,城市則占去了75%。這個報告讓毛澤東很生氣,要求在農村普及醫療衛生,此后,一個震驚世界的“赤腳醫生”群體在全國崛起。 之所以選擇張子菊去學醫,是有原因的。每個村隊只有一個名額,培養醫生不容易,必須用心挑選。 首先,不要姑娘家。這就排除了未嫁的本村姑娘,理由也簡單,姑娘嫁出去了,醫療技術也跟著人走了,所以,姑娘不要;第二,要識字。不識字沒有辦法學習,但當時,要找個識字的,是一件困難的事情,最高的文化就是高小;第三,要有生孩子的經驗,這點男女不限,家里有小孩就行,因為醫生還擔負接生的工作。 張子菊這個時候孩子已經2歲,又是討來的媳婦,要在本地生根,文化也夠,條件都具備,加上之前她就有過自己打針的經驗,又稍懂藥理,成為隊長眼中的不二人選。 在村里,之前也有人在新中國成立的時候學過醫學,但因為她不識字,沒有機會繼續學習。 張子菊參加醫療培訓隊后,并沒有直接到366部隊去,而是先安排到了臥龍邑小學集體學習政治思想,一周的時間,主要傳達全心全意為人民服務的精神,學了就不能白學,一定要真心為群眾服務。有人沒有堅持住一周,就回去了。 醫療培訓時間是三個月,第一個學習解剖學,這對許多參加培訓的村民來說,除了枯燥外就是有點惡心之感,許多人又不愿意培訓。張子菊倒是津津有味,“當時不是真的人體解剖,而是用道具做出來的各種內臟。” 學好后,他們每人配了一個醫療箱,各自回家,配發給他們的是一本紅殼殼的《赤腳醫生手冊》。“里面樣樣都有,常見的咳嗽病,復雜的心腦血管疾病,還有農村最需要的預防病,教怎么滅蚊子、滅蒼蠅,西藥啊,草藥啊,什么都有。”太過于刻苦,張子菊的視力持續下降。 遺憾的是,張醫生那本《赤腳醫生手冊》,后來被一位知青偷走了。1969年前后,出版的《赤腳醫生手冊》很多,當時發行量僅次于《毛澤東選集》,現在各種舊書攤以及舊書網,都能賣到當年出版的這類書。 一邊學習,一邊治病,也一邊在等房子,那個時候,村里還沒有一個地方提供給他們看病呢。 從小站到診所 仁者大隊的醫療站,遠在仁者村,大家往來不方便,就琢磨著在小壩心建一個醫療小分站。張子菊與來自臥龍邑、蓮花塘的三個人分到了一起,準備在臥龍邑籌備一個衛生站。有計劃,實行起來卻不容易,主要是經濟問題。這個村寨醫療站,大隊會議通過了三次,才在1975年蓋起來,他們也才算是有了一個固定的看病場所。 醫療小站運行到了1981年,國家發生了很大的變化。這年開始了土地承包責任制,原來的生產隊解散了,小站沒有了經費來源,就只能關門各自回家。同時,國家對醫生也進行了考核,鄉村的醫生要考核上崗,并頒發相關證書,當時的名稱叫“赤腳醫生證”。 “赤腳醫生”,特指那些未經正式醫療訓練、生活在農村,“半農半醫”的農村醫療人員。赤腳醫生是一個形象的稱呼,還在田里干活的人,因為有病人來,來不及穿鞋就回去看病了。 赤腳醫生當時來源主要有三部分:一是傳統的草藥醫生,從事者一代或者幾代,家傳色彩很濃;二是類似張子菊這種,有一定知識(識字,有別于文盲),略懂醫術或對醫術有興趣,能夠短期培訓成為應付一般性疾病的人;三是知青,他們要么本身就學過醫學,要么是有知識文化的人,下放到農村后在這些地方結婚生子后,變成了本地人,之后通過培訓就擔負起醫療責任。 赤腳醫生主要職責是為農民提供防病、治病、婦幼保健、計劃生育等服務。 一些資料說,1977年底,全國有85%的生產大隊實行了合作醫療,赤腳醫生數量一度達到150多萬名,張子菊就是這百萬大醫療者中的一員。赤腳醫生這項制度,被譽為中國最偉大的一項發明,原因要結合當時的中國實際情況。 張子菊在仁者學習準備考試的同時,土地的丈量也如火如荼地展開。分到田的一些赤腳醫生,許多都選擇回家了,醫生有的不只是苦,還讓家人煩。自己要翻山越嶺去看病,采藥,看病的時間還不分時間、場合,主要是工分又低,行醫同時讓孩子無人照顧,方便了別人,卻苦了自家人。 小站停滯期間,張子菊回到了家里行醫,分土地的時間用了好幾年,等事情都忙完了,大家終于有時間想起了醫療站,不過,來找張子菊的干部建議張子菊把小站買下來,議價是3000元。 “1984年,萬元就是富,我一是沒有錢買,二是那幾間土基房因無人修葺,早已破亂不堪。”張子菊建議他們重修下,繼續讓醫療為大家服務,但當時土地都分了,“每家扶每家的牛尾巴”,集體的事情,沒有錢,誰也不知道怎么辦。田地被分了,一些屬于集體的財產,也在向各種個人有償分配中。 在張子菊等待的日子里,小站還遭遇了盜竊,房屋被撬開,里面的藥品要么被盜,要么被破壞,玻璃罐中一些零錢也被洗劫一空。“糖漿水被倒了一地,瓶子被拿走了”,張子菊說。 在等待小站恢復中,三個中的其他兩個人,都回家下田干活了,只有張子菊還繼續著她的醫生夢想,她還是背著藥箱,往來于各家各戶。 1984年,收費也有要求,打注射1毛錢,安排一個病人2角,沒有酒精、床鋪以及其他的相關收費。在那間風雨飄搖的門上,張子菊貼上了一張紙條,主要是說明看病時間。她早上從8點看到10點,之后張子菊下地干活到12點回來吃飯,再去地里干活,下午4點開始又看病,看到6點結束。“我也分到田,不能不管一家人的生活。看病幾乎是無償的,不能賺到鹽巴辣子錢。” 從 1985年到1989年,張子菊三人的小站名存實亡。房子爛了,人散了,主要的還有其他隱患,小站對面,是村里的糞坑,同樣是長期無人打理。 瓦解并非醫療小站,以前每人的5元的醫療本,也是生產隊出的錢,現在同樣隨著生產隊這個集體的瓦解,農民再次回到看病要自己出錢的時代。 1990年,在別人的介紹下,張子菊花了600元買下一個軍用油庫,用油庫的磚、鋼架和其他材料在家門口蓋了三間房子,那些鋼筋一元一斤,大約賣了1000元,張子菊賺到了。從此,她終于有了一個屬于自己的診所,在今天診所的位置的,她再次重蓋了三間,也就是今天可以看到的診所。 所謂赤腳醫生 “每到換季,我們就要熬幾大鍋藥,分發給農民,做預防用。當時都是預防為主,哪有那么多的藥?每種要有配額,比如青霉素這些抗菌類,供量有限。當時合作醫療社,每個人出5元,就可以看一年病。藥不夠,我們就跟著仁者村的老中藥到處去挖藥,自己制作針水。” 中國最早的農村醫療合作社,就是我們今天常說的全民醫保。每人一年只要出5元錢,就可以看所有的病,拿所有的藥。這方便了群眾,卻苦了醫務工作者。當時中國經濟不好,醫療用品更是有限。 張子菊記得每年八月十五左右,是挖中藥最好的季節,他們會到個舊去挖藥,需要半個月的時間才能挖好。草藥熬制的大鍋藥,預防很有效果,這樣才能緩解病人與藥品的緊張關系。 赤腳醫生最為難的是,他們并不能專心治病。“當時吃飯靠工分,我們這些從醫的開始一個月才有300工分,下地干活的是400工分。當時有規定,男人每個月要出27個工日,女人要出25個工日。”工分不夠,就要白天行醫,晚上搓繩子補工分差額,每晚要搓三十多根。工分,在張子菊的記憶里,1965年10工分分1元5毛,1968年分8角,1969并隊后,只能分五六角。不搓繩子就沒錢,家里就意味著沒有鹽巴味精了。 這樣一來,張子菊就在母親、醫生、生產者之間不停轉換角色,好在一年后,他們的工分改為了380分。 1981年下半年,張子菊考了“赤腳醫生證書”,那是她從醫以來的第一本行醫證書。考試前,他們又被召集到樂白道辦事處集中學習培訓了一個月,他們三人中,蓮花塘的醫生沒有考上,她和臥龍邑的醫生繼續擁有行醫的權利。 1986年,國家不再使用“赤腳醫生”這個名稱了,張子菊的證件也變成了“鄉村醫生”,她有了行醫補貼,每月20元。是時,張子菊已是屬于個體戶,這種合作方式算是個人與公家的松散合作方式,公家也為她的工作發放相應的補貼。 這20月的補貼并不是白拿的,張子菊要去樂白道背各種基礎疫苗,諸如小兒麻痹疫苗糖丸、乙型肝炎疫、百白破、卡介苗等等,她拿回來后為寨里外的小孩接種,這是她一直的工作。有些時候,疫苗會不夠,張子菊很遺憾,村里有人因為疫苗缺乏,而終身小兒麻痹。 家里人不得安逸,吃飯時不安逸,睡覺時不安逸,半夜三更還在路上,婆婆老伴都不支持。看到有人來看病,老伴會揶揄她:“拿她的藥都會吃得好?”張子菊笑著說,“他么,多次都是我把他從死亡線上拉回來。”她也會說,“至少,我開診所的這三間房子是我自己掙錢蓋的。” 救人如救火。有一次,蓮花塘有位產婦,胎盤下不來,當地的產婆和醫生都束手無策,跑到紅土寨來找張子菊。張子菊摸黑趕過去,路上還崴了腳,看到產婦心里很驚,再玩點,產婦就會大出血而死。 農村人缺乏藥品,也缺乏相應的衛生知識。有些人家,孩子長虱子了,家長就用敵敵畏擦,結果孩子受到感染,只能帶到診所里看。許多家庭夫妻吵架,想不開的女人會喝農藥,這種情況,晚一點都會送命,張子菊這些年,救了不少輕生者。 張子菊第一個接生者誕生于1970年,她記得那年是屬狗的。1970年到1980年,是生育高峰期間,每年,張子菊都要接生40個左右的嬰兒。整個小壩心,在張子菊從醫的41年中,她接生的小孩不少于500個。 “家興寨有一家,我一口氣接生了5個,幾乎是一年一個,不生兒子不甘心。”接生小孩費用,一開始一次收費一元5毛,后來是3元,紗布、棉花、酒精、綁帶以及其他消毒品之類都是送,還有清洗幾乎都是免費的。 “當時的人真的很單純,根本不會想多收什么。”張子菊說。 現在,到許多醫院順產一個孩子起碼收費1000元,也許有只有對比,才會找到,為何會有那么多的赤腳醫生會選擇不干。張子菊歸把這份經常半夜接生的苦差總結為:要有“同情心”。 張子菊除了看病、接生外,還扮演獸醫角色。“第一次去給牛打針,我看到大黃牛動來動去,又怕打針后有什么異常反應,很怕呢。”土地分到戶,養豬養雞的人多了起來,疫苗緊張并不是每家都能賣到,張子菊拿來的疫苗,常常要挨家挨戶地打。“雞的疫苗還只能晚上打,我大女兒做我的助手,跟我到處跑。”當然,這些疫苗也是免費打的。“有一家,好幾只豬,都得了瘟病,要是死了,主人要損失很大,我打了幾針好了后,人家不只是感激,而是覺得你救了他們一家的命。” 因為又要干活,又要干活,許多赤腳醫生都是背著藥箱下地干活,經常會有人看到赤腳醫生胸前身后背著藥包,挑著稻谷在田間地頭行走。張子菊雖然沒有如此,但她理解這種行為,跑來跑很麻煩。倘若放在當下,也許會有人認為,這可能是一種秀。 醫民救人 1995年,開遠市衛生局給張子菊發了一個行醫工作證,補貼變成了每個月60元,1996年,又變成了云南省衛生廳頒發的“資格證書”。 與這些名稱一起發生改變的,是中國的變化,她切身感受到的也是名稱:“我嫁來的是仁者公社,后來是仁者大隊、仁者村公所、仁者鄉……現在叫仁者村民委員會”,還有,不用去挖草藥了,去藥材市場、農貿市場,什么草藥都能買到,現在的藥療用品,都是成件送來,藥品遠遠超過了患者。 看病的人,也分散到四處,張子菊感覺到了自己尷尬的處境。最近一些年,新型的農村合作醫療社出現,各地的醫療機構合并到仁者村委會,張子菊的年紀早過了退休時間,跑也跑不動,“年輕的醫生那么多,我們也完全使命了”,于是,張子菊說自己“下崗”了。 她的女兒頂替她到了仁者的衛生所,女兒這輩不用背著藥箱到處跑了,他們在衛生所等著病人的到來。另一方面,醫院越來越多,交通也越來越便利,去省里、市里,有些去得更遠,都根據自己的經濟能力主動選擇醫院。 接生工作,她也早就不做了。家畜、寵物都有專門的疫苗和專門的人負責,屬于張子菊的,就只有這個診所。 在張子菊的診所里,開銷是不能報賬的。從2008年實行“新型農村合作醫療社”以來,到張子菊這里看病拿藥的人,就大大減少了。這個時候,張子菊打一針,可以賺到1塊多點, “免費白干”的過去了,新的問題總是接踵而至。 可是,醫生總是救急的,那些老人與小孩,那些臨時的傷害,總要來這里。同時,她還要繼續傳播她的醫療常識,她對一個小孩的父親說,“下次,不要錯過打針的時間,藥效總有個時間段。”她還要照顧那些屋內的老人,她們也跑不了那么遠的地方。 張子菊的偶像(姑且這么說吧),是一個叫袁隆平的人。她感慨說:“一畝產250到300斤,就是不得了。現在一分田就能產一挑,一畝田,可以收1000多公斤,是公斤啊。多少人都要感激這個人,不然人都餓死了,還談得上別的?”她在電視上看到袁隆平,瘦瘦的一個老頭。“他發明的雜交水稻并沒有把他養胖,但讓我們這個龐大的國家人口得以從吃得飽到吃不完。”張子菊甚至不知道袁隆平是哪里的人,但她覺得,只要做了雜交水稻這一件事,就足以讓所有的人感謝這個瘦老頭。 “都是救人,你們都是救人哪。”一個來看病的人老太太總結說。 診所,就在小賣部的對面,沒有名字。 晚上10點鐘,我從診所出來。看著卷簾門徐徐落下,那位瘦瘦的,戴著高度近視眼鏡,說話鏗鏘有力的女人,慢慢退出我的視野。 她家隔壁的活動中心正歡聲陣陣,但她不屬于那里,她什么娛樂都不會,最近的一次遠行,還是在1995年。 來源:中國日報云南記者站 (通訊員 周重林) 編輯:楊鑫

|

| 商訊 |

專題

|

各地新聞

|

點擊排行

|

視覺

|